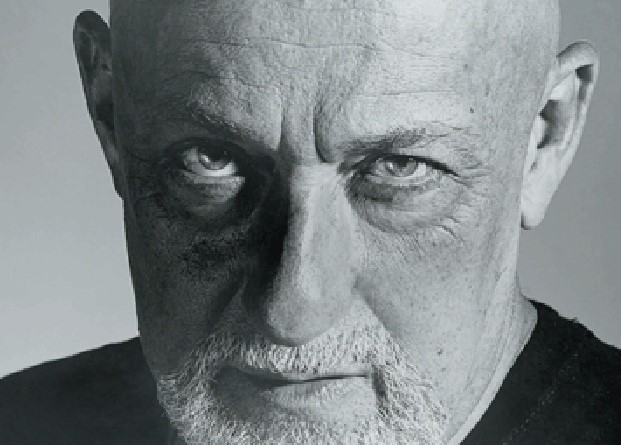

Brian Wilson à L’Olympia, Paris, 14 mars 2004

Ce concert était certainement LE concert français où il fallait être cette année. Bien sûr, on annonce la reformation des Pixies, mais c’est pour les sous. Et depuis la mort du groupe, Frank Black assure l’intérim en solo. Il y a aussi Paul McCartney… mais un ex-Beatle au Stade de France, c’est quand même beaucoup plus convenu qu’un génie méconnu boulevards des Capucines.

Quelque temps avant dix-neuf heures, les fans de se pressent sur le trottoir devant la salle de concert. Le tractage est ciblé : on distribue des flyers vantant le dernier album de… High Llamas. Les lettres rouges sur la façade qui annoncent “Brian Wilson” ont un côté irréel : je n’aurais jamais cru être là ce soir quand j’ai découvert “Pet Sounds” il y a quelques années dans ma piaule d’étudiant à Besançon. Pour moi, les Beach Boys étaient au rayon légendes et leur leader était un mec cramé. D’ailleurs, ce ne sont pas les Beach Boys que l’on vient voir ce soir, mais Brian Wilson himself entouré de son groupe personnel. 19 h 30 : alors que les retardataires sont encore à chercher leur place (quand les Français deviendront-ils disciplinés ?), le noir se fait.

La fusée Wilson peut décoller. Elle consiste en un premier étage : des chansons dépouillées avec un maximum d’effets vocaux, jouées par un groupe réuni autour de Brian qui se pose en chef de tribu. C’est une ambiance feu de camp un peu nunuche, cependant une certitude s’empare de nous : le répertoire des Beach Boys possède quelques trésors qui resteront à la postérité comme faisant partie du patrimoine musical étatsunien. Puis vient le second étage de la fusée. Brian Wilson passe au clavier, au centre de la scène. Son clavier, Yamaha, il en joue peu ou pas du tout, se contentant de frapper mollement dans ses mains. De chaque côté du clavier, il y a ce qui ressemble fort à deux écrans. On imagine que notre auteur-compositeur-interprête a peut-être besoin de l’aide d’un prompteur. Des tubes de “Pet Sounds” (“Sloop John B”, “God only knows”) etcd’autres albums des Beach Boys ainsi que des titres personnels défilent. Les applaudissements sont nourris. Au bout d’une bonne heure, le groupe quitte la scène et la lumière se fait aussitôt. Dans l’allée, je croise Elodie, grande Beatlefan devant l’éternel, à qui je dis mon étonnement de la voir ici. Elle me retourne le compliment (j’étais fauché quand on s’est connus, maintenant je bosse à la télé et peut me payer les concerts à plus de 60 euros) et me montre un T-shirt Paul McCartney qui rend fort bien justice à sa poitrine, qu’elle a fort belle et fort généreuse. Un passage éclair dans le hall (et son lot de peoples : Pierre Lescure, Michka Assayas, Marc Lambron, Jacky, Frédéric Beigbder, Etienne Daho, et l’écurie Atmosphériques : Marc Thonon, Les Wampas, Tahiti 80, Ignatus) et l’on sonne le rappel pour la deuxième partie du concert.

Par la grâce d’une A.V.S. (A Votre Service, voir notre article sur Jeanne Tallon), qui me propose de changer de siège (merci à cette charmante jeune femme si elle me lit), me voici mieux placé pour voir l’allumage du troisième étage de la fusée. Et pour assister à un enchantement pur : “Smile”, symphonie adolescente à dieu, avec des harmonies vocales sidérantes, des arrangements de cordes stupéfiants, et des bas reliefs baroques impressionnants. Et quelques bruits : du sifflet, de la boîte à meuh, des percussions… Tout s’enchaîne, et quand les applaudissements viennent entre chaque mouvement, Brian Wilson les tempère d’un signe de la main. A l’opéra, il est de coutume de ne pas applaudir entre le mouvements d’une symphonie. Mais nous sommes dans un concert de musique pop (la plus majestueuse qui soit) et l’on est si charmés qu’il est dur de ne pas manifester son enthousiasme. Cette symphonie un peu barrée, un peu psyché, un peu kitsch aussi (les musiciens portent des casques sur “Fire”), s’achève sur “Good Vibrations”, et d’un coup d’un seul, aux dernières mesures de ce titre immortel, toute la salle est debout. L’ovation qui suit est énorme. Wilson n’a jamais surfé sur les rouleaux du Pacifique (c’était plus un loisir de ses frères), mais il peut surfer sur une bonne grosse vague d’amour que fait rouler à son attention le public. Un rappel de gros titres (“Help Me Rhonda”, “Barbara Ann”, “Surfin USA”, “Fun fun fun”) et une chanson dédiée aux morts des attentats en Espagne (“Love and mercy”) et la messe est dite.

Grâce à un son enveloppant et des mélodies enchanteresses, on a cru au rêve américain ce soir, et à cette légende qui veut que dans cet état nommé Californie où il suffirait presque de gratter un peu la terre pour trouver de l’or. Les pépites de Wilson ont défilé. On s’en est mis, non pas plein les poches mais plein les oreilles. De quoi nous mettre de la joie au coeur. Il est dommage que la voix de Brian Wilson ait tant souffert, et c’est un peu triste. Ce concert fut à l’image de la vie : souvent grandiose, parfois tristoune. Mais pour bien chanter, il faut avoir beaucoup vécu. C’est le cas de Brian Wilson (battu par son père, vaincu un temps par les drogues, et qui a connu des épisodes dépressifs, etc.) et il n’y a pas de leçons pour surmonter ça. Qu’un homme qui a souffert dans sa chair et souffert (souffre ?) dans son âme puisse mettre du baume au coeur à un public entier, voilà un petit miracle comme seule la bonne musique pop sait en produire.