Aldebert à L’Européen, Paris, lundi 5 mai 2003

Textes bien écrits, bien interprétés : ce Zébulon-là nous fait passer du rire à l’émotion. Impossible de rester indifférent.

S’il y a bien une région française qui a peu donné de ses nouvelles à l’industrie phonographique, c’est la Franche-Comté. Mais à chaque fois qu’elle le fit, ce fut marquant : les Belfortains Ange à la fin des années 60 (des odes médiévales, du rock prog à la Genesis et un disque en hommage à un paysan haut-saônois, “Emile Jacotey”), puis le jurassien Hubert-Félix Thiéfaine, en relève plausible du grand Ferré. Ville universitaire enserrée dans une boucle du Doubs, capitale un tantinet tranquille mais fourmillant de groupes évoluant sur toute la carte du rock (de l’indus au festif, de la pop au métal), Besançon n’avait, dans un passé proche, offert qu’un groupe à la France : Welcome To Julian. Disparus après une Black Session (la première enregistrée par Bernard Lenoir), une poignée d’albums (dont “Surfing on a T-bone”) et un voyage aux USA, Welcome To Julian avaient laissé une place vide dans la fierté bisontine : hors des limites de l’ex-Comté de Bourgogne, aucun artiste à revendiquer comme étant “de chez lui” pour l’étudiant de la rue Mégevand ou d’ailleurs.

En 2003, le deuxième album de Guillaume Aldebert débarque sans crier gare, et rappelle qu’à Besançon, il existe des artistes, et un label (Nota Bene), qui sont autant d’acteurs à ne pas négliger. “Sur place ou à emporter” séduit ; et l’on attendait avec impatience de découvrir ce cher Aldebert sur scène. Pouvant compter, dans l’assistance, sur des renforts comtois (Laurence Sémonin) ou parisiens (Gaétan Roussel), Aldebert se révèle comme ce qu’il est sur la scène de l’Européen : un futur grand, tout simplement. Aucune pose chez ce garçon (qui a plus bu de Pont, l’anisette locale, sur les collines de Besac que de crèmes à la terrasse du Flore), mais une énergie folle : on connaissait la réputation de Besançon en matière de micro-technologies, et l’on découvre qu’on y fabrique aussi des piles atomiques. La pile atomique, c’est Aldebert, pantalon anthracite, chemise canari, voix à la Bénabar, sonorités à la Blankass, qui, porté par son groupe (batterie, guitare, piano-accordéon, basse-contrebasse) dévoile ses chansons.

Des chansons qui évoquent l’hypocondrie, la chirurgie esthétique (“Indélébile”), la paresse (“La méthode couette”), ou cette zone un peu floue entre la fin de l’adolescence et la début de l’âge adulte. Une zone qu’Aldebert semble ne pas vouloir quitter : il se remémore son enfance : ses bons côtés (San Ku Kaï, les cartables Tann’s et les colliers de bonbons) mais aussi la peur qui l’étreint les veilles de rentrée scolaire (pourvu que je n’aie pas Martinot cette année). On rit (entre autres choses, Aldebert imite fort bien les cigales comtoises), on a des frissons (“La dame aux camel light”), les mélodies nous grisent, et le groupe est en parfaite osmose avec le chanteur, qui joue de la guitare sèche. Bref, tout est là, et tant de professionnalisme, allié à une fraîcheur de bon aloi, rendent Aldebert tout bonnement épatant. La dernière fois qu’on a craqué pour un jeune chanteur à l’Européen, c’était pour Vincent Delerm. Si ce dernier a réussi à gravir les échelons du succès en interprétant un répertoire qui va de l’humour à l’émotion, et sans bouger de son piano, gageons qu’Aldebert, qui fait montre d’une présence scénique autrement plus forte, saura très vite ce que ça fait de recevoir les encouragements du métier.

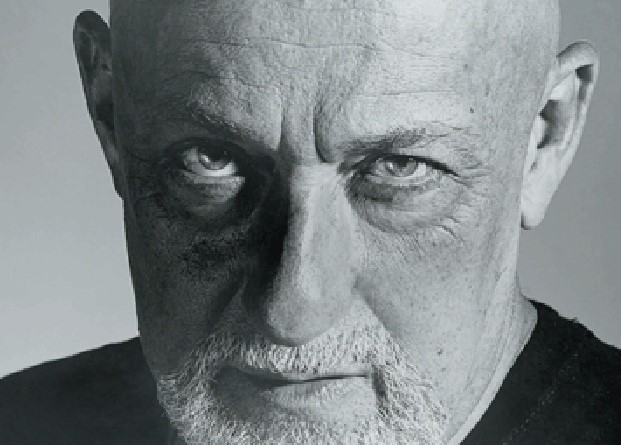

texte et photo : Jean-Marc Grosdemouge